成長が早く大きい水草を遅く小さくする方法

成長が早く大きい水草は、水槽レイアウトの手入れに持て余すことがあります。

「容姿はとても好きだけど、他の水草とのバランスやレイアウトに合わない」

「どんどん増えて困る」

なんて事、ありますよね。

小さい水槽は特に悩ましいかもしれません。

そんな成長が早く大きい水草を成長を遅く小さくする方法をご紹介します。

小型水槽はもちろん、水草ストック水槽の維持管理を楽にしたいなんて時にも便利。

ちなみにこれは主に有茎草の話です。

また、ちょっと玄人向けかもしれません。

水草水槽を始めたばかりの頃は、成長の早い水草を欲しくなったりしますから。

いやでもベテランの方は、自然と行ってるかなとも思いますが。

スポンサーリンク

水草サイズを抑えるにはまず茎を細くする

水草のサイズを抑えるには、まず茎を細くしていきます。

茎を細くするといっても、栄養を抑えて痩せさせるわけではありません。

やり方はとても簡単で、挿し戻しを数回続けるだけ。

水上葉を水中葉に挿し替えていく

新しく購入した有茎草が水上葉だった場合、得てして葉は大きく、茎も太いものが多いと思います。

もし水上葉でも茎が細い水草種は、もともと成長が遅い種や小さい種ですね。

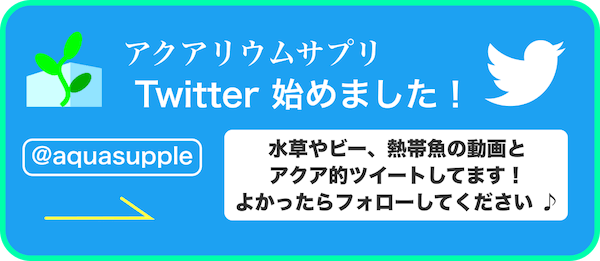

(中心にあるルドウィジア・インクリナータの右が水上葉の茎、左が脇芽の水中葉)

水上葉は特に、草体自体に栄養を十分蓄えています。

地上環境では、強い太陽光も酸素も二酸化炭素も充分にありますから、その分栄養を吸収して大きく育つんですね。

そんな水上葉の茎の構造は、栄養をぐんぐん送る太い師管や導管で構成されていますから、まずその水上葉や水上茎を水中葉に変えていきます。

いやこれは水草導入時は普通に行うのですけども、水上葉は徐々に枯れていきますから必然的に水中葉に変えてくとして、水上茎はトリミングしながらもそのまま使っていることがあるので、茎も一度抜いて水中仕様に挿し替えます。

水中葉でも茎を細く挿し替える

さらに水中葉でも、細い茎に挿し替えていきます。

茎から脇芽が出る時、初めのうちは分かりやすく元茎より脇芽の方が細い茎になるので、適度に伸びたら脇芽を切って挿し戻します。

大抵1〜2回行えば、充分細い茎になると思います。

また、種類によって程度は変わりますが大きいけど成長の遅い種も、挿し戻しするだけで茎も細く小さくなっていきます。

(成長遅めのプロセルピナカ・パルストリスキューバも挿し戻しで小さくなる)

この頃の水草サイズは、水槽環境に合った葉や茎の大きさです。

水草は、照明性能やCO2量、栄養具合に大きく左右されますから、環境によって大きさも変わってきます。

これで満足できるサイズなら良いですが、さらに小さく、成長を遅くするなら次に続きます。

根元近くでトリミング

今度は根をそのまま抜かず、2〜3つほど節(葉)を残して、根元近くでトリミングします。

こうすると、か細い脇芽が出てきます。

この状態はもう水槽環境ではなく、光合成による養分生成の少なさに制限された状態です。

成長が早い水草種でも、このくらいの脇芽は成長も遅く、葉も小さくなります。

ボトルアクアリウムやミニチュアアクアリウムなど、こうすることで使える水草種がかなり増えるんじゃないかと思います。

また、水草ストックのために取っておきたい場合も、この状態で保持するとストック水槽にゆとりが出来ると思います。

ミニサイズで管理の注意点

ミニサイズで管理する方法には、注意点がいくつかあります。

問題なく育てられる事が第一条件

水草の成長を抑制させるわけですから、その水草を問題なく育てられることが第一条件で、栄養管理や水質管理は必須です。

まともに育てられない状態で行うと、株を枯れさせてしまうのでご注意を。

ちなみに、このミニサイズの状態では栄養吸収も少ないので、施肥も適度に少なめを意識して行います。

適度にトリミングする

草体が小さくなり成長が遅くなっても、長く伸びていくほどに太く大きくなり、成長も加速していきますから、また適度な大きさでトリミングして脇芽を出させます。

あまり小さいものをカットし続けると根が弱ってしまうので、適度に大きくなってから切るようにします。

水草種によってカット位置を調整

トリミングする際、水草種によってカット位置が根元過ぎると新芽を出せずに枯れてしまう場合があります。

成長が遅く草体も大きくなる種の多くは新芽の出方も遅く、いじけて枯れやすい傾向があるので、葉(節)を少し多めに残してあげます。

また、残す葉が古くなってきたら、脇芽を大きく育ててもう一度挿し戻すと良いです。

照明を調整するのも効果大

最後に、照明を調整することも効果があります。

植物の成長は照明とCO2や栄養のバランスですが、照明に強いものを使っていれば、それだけ栄養もCO2も必要になります。

栄養やCO2を減らしても多少は成長を抑える事ができますが、無理に減らせば照明の光を処理できなくなり、コケが出たり栄養欠乏の症状が出やすいですから。

もちろん水草種それぞれに最低限必要な光の加減がありますから、それ以下にするのではなく、過剰気味の照明性能を下げることでも成長スピードや草体サイズを抑えられるという意味です。

ということで、水草のサイズを合わせてバランスの良い水草水槽レイアウトを作りやすくするちょっとした技術をご紹介しました。コツという感じですか。

こんなことも覚えておくと、水草の成長をより管理しやすいと思います。参考まで。

水草を育てるコツ関連記事

スポンサーリンク